В 1930-е годы прошлого века вся страна от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей распевала задорный «Спортивный марш». Были стихи о спорте в творчестве Осипа Мандельштама, Николая Заболоцкого, Самуила Маршака и других известных поэтов. А как обстояли дела со спортивным стихосложением на Сахалине в предвоенную эпоху?

Как выяснилось, эта тема никогда и никем не исследовалась. Мы решили выступить в роли первопроходцев и вернуть из небытия несколько спортивных стихотворений сахалинских авторов 1930-х годов, добавив к каждому необходимый комментарий.

Захмелела даль

С первых лет образования СССР в нашей стране была широко развита пропаганда массового спорта и физкультуры. Это можно объяснить тем, что для строительства нового мира были нужны крепкие и здоровые люди (помните строки из песни: «Мы наш, мы новый мир построим»?). Поэтому к занятиям спортом приучали с раннего детства.

В 1930-е годы пропаганда спорта достигла своего апогея. Она прочно вошла в обиход жителей СССР точно так же, как индустриализация, коллективизация и авиация.

Большое внимание стало уделяться массовым мероприятиям. Кросс – одно из них.

В те годы был популярен кросс имени Николая Шверника. Это один из высших партийных и государственных деятелей СССР сталинской эпохи, в 1930-е годы занимавший должность первого секретаря ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов). С его именем связывали организацию борьбы с азартными играми и самогоноварением.

Обычно в конце мая этот кросс давал старт летнему спортивному сезону по всей стране. Сахалин в этом плане не был исключением.

Как только наступало теплое время года, спортсмены начинали подготовку к летнему сезону.

«С сегодняшнего дня на утренние тренировки будут выходить все физкультурные коллективы города. Этот факт говорит о том, что многие физкультурники поняли все значение предварительных тренировок для достижения высших спортивных результатов на соревнованиях», - писал в 1936 году «Советский Сахалин».

Подготовке к кроссу имени Шверника и было посвящено самое раннее известное рифмованное произведение о сахалинском спорте. Некто Шахматов из Арково написал его 12 мая 1936 года.

Читаем:

Кросс по полю, плохо что ли –

Полной грудью брать озон?

Побегу сегодня

в поле

слушать птичий

перезвон.

Рощами, да в поле…

Лугом…

Добрый путь!

Ударяет ветер, -

мне не больно в грудь.

Солнце…

трав

приволье...

Захмелела даль.

Мышцы кроссом

в поле

мне размять

не жаль.

Много сильных,

много юных

встали в ряд,

расчесать ковыль

ногами

каждый рад.

Юность передо мной

светлых

зорь встает.

День, залитый

солнцем,

рощами поет.

Солнце выше катит.

Вместе с ним бегу,

ни в каком раскате

я не упаду.

Вечер отмахнулся

зоревым крылом.

Я домой вернулся

Родина – мой дом.

Дни горячим

сплавом

юности текут,

песни огневые

родине поют.

К слову, постепенно задания для кроссменов и кроссвуменш усложнялись. Через несколько лет вместо обычного кросса стали проводить комбинированную эстафету. В нее входили велокросс, плавание и бег в противогазах с винтовкой. Интересно, как выступили бы в такой гонке сегодняшние спортсмены?

Планирует – молнирует

Но кросс по полю – это не только повод полной грудью брать озон. Это еще чуть ли не единственная возможность тренироваться без риска получения травмы.

Все дело в том, что в до Великой Отечественной войны в Александровске не было стадиона в современном понимании этого слова. Крупные спортивные события (в том числе, и футбольные матчи) проходили на площади им. 15 мая.

Сегодняшний спортсменам, которые тренируются в комфортных условиях, трудно представить, с какими проблемами сталкивались их далекие предшественники.

«Несколько дней назад спортивное общество «Динамо» проводило отборочные соревнования на так называемом городском стадионе. Было печально видеть, в каких условиях выступали спортсмены. Беговая дорожка не была размечена. Да и разве можно назвать ее беговой дорожкой, когда пробежка по ней в беговых туфлях это значит наверняка получить повреждение. Она жестка как камень, вся в рытвинах. Зрители мешают соревнующимся. Каждую минуту ожидаешь несчастного случая, потому что стадион является не спортивной базой, а местом для прогулок и катаний на велосипедах. Спортсмены занимаются в недопустимых условиях. На поле валяются камни, мусор, каждое падение спортсмена грозит серьезной опасностью. Особенно достается футболистам. Им даже приходится играть в перчатках», - пожаловался один из спортсменов в газету «Советский Сахалин».

Легкоатлетам тоже было что сказать по этому поводу. Из-за отсутствия условий их результаты оставляли желать лучшего.

«Толкали ядро в дождь, стоя по щиколотку в грязи. Мы поскальзывались на поворотах, а судьи наощупь в воде искали место падения ядра. О каких рекордах в таких условиях можно говорить? Я жалею, что наши тренировки прошли впустую, и рекорд прошлого года остался непобитым», - говорил Мельников.

«Скользкий разбег и мокрая доска сильно смутили нас. Мы шли с полной уверенностью прыгнуть за шесть метров, но не смогли добиться этого по независящим от нас причинам», - был солидарен с коллегой прыгун в длину Колдашев.

Нельзя сказать, что на проблему никто не обращал внимание. Так, в 1937 году областной комитет по делам физкультуры и спорта начал строительство стадиона в пади около второй школы Александровска.

На эти цели было даже выделено 68 тысяч рублей (довольно большая сумма для тех лет). Но сделано было не мало, а очень мало. Точнее – всего лишь выкопаны ямы. На этом строительство нового стадиона фактически заглохло.

Для того, чтобы как-то ускорить процесс возведения столь нужного физкультурникам объекта, известный островной спортсмен Лялин даже написал стихотворение (в подражание Некрасову). Оно называлось «Планирует – молнирует»

В каком году – рассчитывай,

В какой сезон – угадывай,

На улице Дзержинского

Сошлися три болельщика.

Сошлися и заспорили:

Когда же в Александровске

Откроют стадион.

Один сказал – Открытый он.

Другой в ответ: - Открытый он

Но проводить занятия

На нем никак нельзя.

А третий, в землю глядючи,

Промолвил усмехаючись:

- Товарищ Лазаренко-то

Сидит и дни, и ноченьки,

Как крот в бумажках роется,

Планирует – молнирует,

Но вот о стадионе-то

Ничуть не беспокоится.

Мы просим председателя

Совета физкультурного

Решить тот спор болельщиков,

Ответить физкультурникам:

- Когда ж по-настоящему

Откроют стадион?

В дальнейшем спорткомитет вроде бы и беспокоился о стадионе, но тот, как говорится, оставался и ныне там.

В 1941 году в одном из приказов областного комитета по делам физкультуры и спорта отмечалось, что «площадь имени 15 мая по своему грунту совершенно не соответствует для футбольных игр и поэтому эти игры на площади должны быть прекращены».

Понятно, что никто игры прекращать не собирался. Другого-то поля все равно не было. А стадион в Александровске появился только после окончания Второй Мировой войны.

Точно такая же ситуация была и в Охе. В начале лета 1936 года союз нефтяников приступил здесь к строительству стадиона. Место ему было отведено возле Дома советов.

Предполагалось, что в центре будет футбольное поле. Вокруг него – беговая дорожка шириной 3,5 метра и длиной свыше 350 метров. По бокам поля – четыре площадки для спортивных игр, а между ними – газоны. При входе на стадион – павильон с мужской и женской раздевалкой, кладовка для спортинвентаря, две душевые и веранды. В строительство стадиона вкладывается 30 тысяч рублей. Более двух третей ассигнует профком нефтяников, остальное – местком Сахалинснаба.

Как отметили журналисты тех лет, «строительство такого стадиона в Охе является большим вкладом в дело культурного обслуживания трудящихся масс».

К сожалению, не зря говорится, что скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

На 20 июля было запланировано открытие районной Спартакиады, подготовка к которой велась с большими проблемами. «Тормозит подготовку отсутствие стадиона, который до сих пор еще не готов. Своих же футбольных площадок ни один коллектив, за исключением физкультурников КСК, не имеет. …Сейчас продолжается спор по вопросу окончания планировки стадиона…», - констатировал «Сахалинский нефтяник».

Чуть позже районная газета была вынуждена признать: «Работы по строительству стадиона не окончены. Главным виновником в этом является Горкомхоз (заведующий Ройзман), который не форсировал подготовку площадки».

Виновника долгостроя нашли. Но дело сдвинулось с нулевой точки только после войны…

Дисциплина плоха

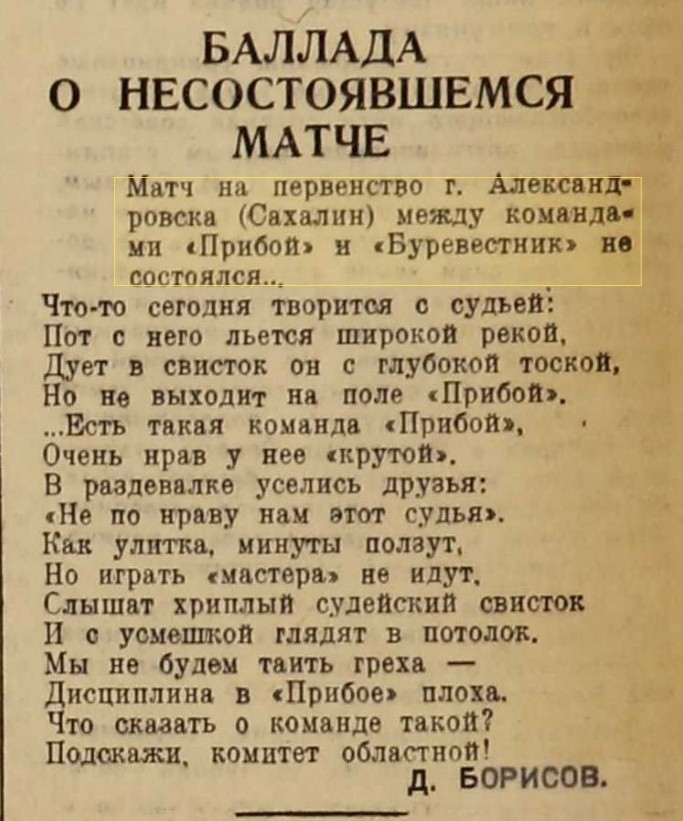

Третье стихотворение из нашего шорт-листа тоже относится к стадиону в Александровске. Правда, немного косвенно.

К слову, это первые стихи о сахалинском спорте, которые напечатало всесоюзное издание. В данном случае – газета «Красный спорт» (15 июля 1938 года).

Поэзия коснулась одного из матчей чемпионата Александровска по футболу, участниками которого были «Динамо», «Прибой», «Молния», «Буревестник», «Буревестник-2» и «Моряк».

Играли по олимпийской системе до двух поражений. То есть, первое поражение оставляло проигравших в числе участников.

В матче открытия «Динамо» выиграло у «Буревестника-2» - 6:4. «Динамо» вырвало победу только в концовке, когда за последние пять минут забило два гола. Причем, второй из них судья не засчитал, но его зафиксировала судейская коллегия и настояла на своем вердикте. В те годы бывало и такое!

Затем «Прибой» без особых проблем разобрался с «Молнией» (5:2). По словам очевидцев, проблемой «Прибоя» было отсутствие хорошего голкипера.

«Динамо» выиграло у «Буревестника» (2:1). Оба гола у победителей забил Виктор Смуров. Хорошую игру показали также Михаил Смуров, Игнатов, Пострейтер, Афонин, Дробин, А. Клименко.

У «Буревестника» достойны упоминания Кичигин, Кидалинский, Янов, Ядыкин.

Малоопытным футболистам «Моряка» было тяжело противостоять «Прибою» на равных, о чем свидетельствует разгромный счет (14:2 в пользу «Прибоя»). Вторая команда «Буревестника» нанесла поражение «Молнии» (8:2).

Но дальше что-то пошло не так. «Прибой» отказался выйти на матч с «Буревестником», мотивируя это тем, что команде не нравится судья.

Этому конфликту и было посвящено стихотворение Д. Борисова «Баллада о несостоявшемся матче», опубликованное в «Красном спорте».

Что-то сегодня творится с судьей:

Пот с него льется широкой рекой.

Дует в свисток он с глубокой тоской,

Но не выходит на поле «Прибой».

Есть такая команда «Прибой».

Очень нрав у нее «крутой».

В раздевалке уселись друзья:

«Не по нраву нам этот судья».

Как улитка, минуты ползут,

Но играть «мастера» не идут.

Слышат хриплый судейский свисток

И с усмешкой глядят в потолок.

Мы не будем таить греха –

Дисциплина в «Прибое» плоха.

Что сказать о команде такой?

Подскажи, комитет областной!

Областной комитет подсказал, что за срыв матча физкультурникам Гостынскому и Лобанову вынесен выговор, а сам матч был сыгран повторно.

В переигровке Лобанов и Гостынский вели себя ниже травы, которой, кстати, на поле Александровска и не было. Но об этом агрономическом казусе мы уже знаем из комментария к стихотворению «Планирует – молнирует».

Такой была спортивная поэзия на Сахалине в 1930-е годы. Как она изменялась со временем – это уже тема для другого исследования…